担当機関

直近の結果

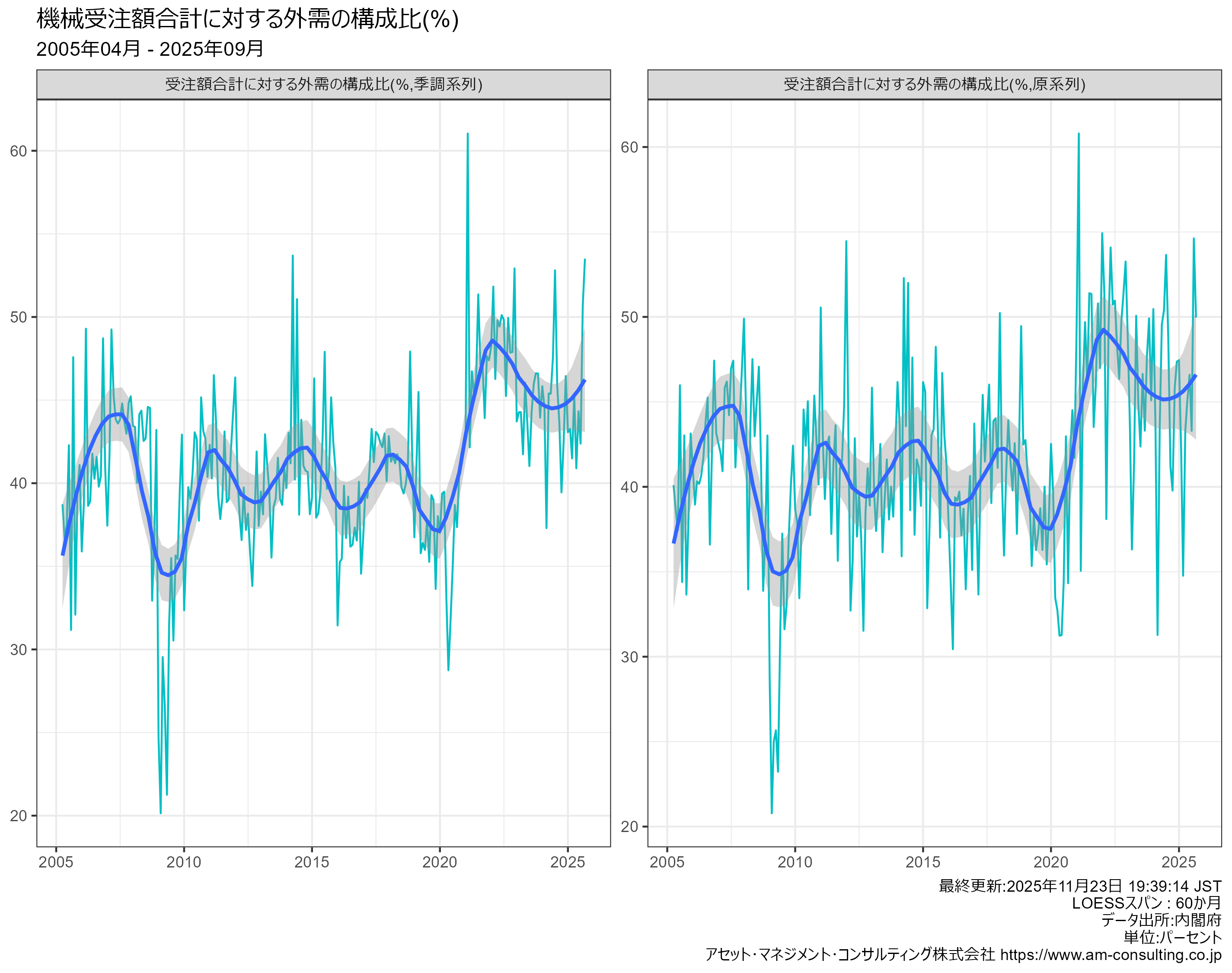

時系列チャート

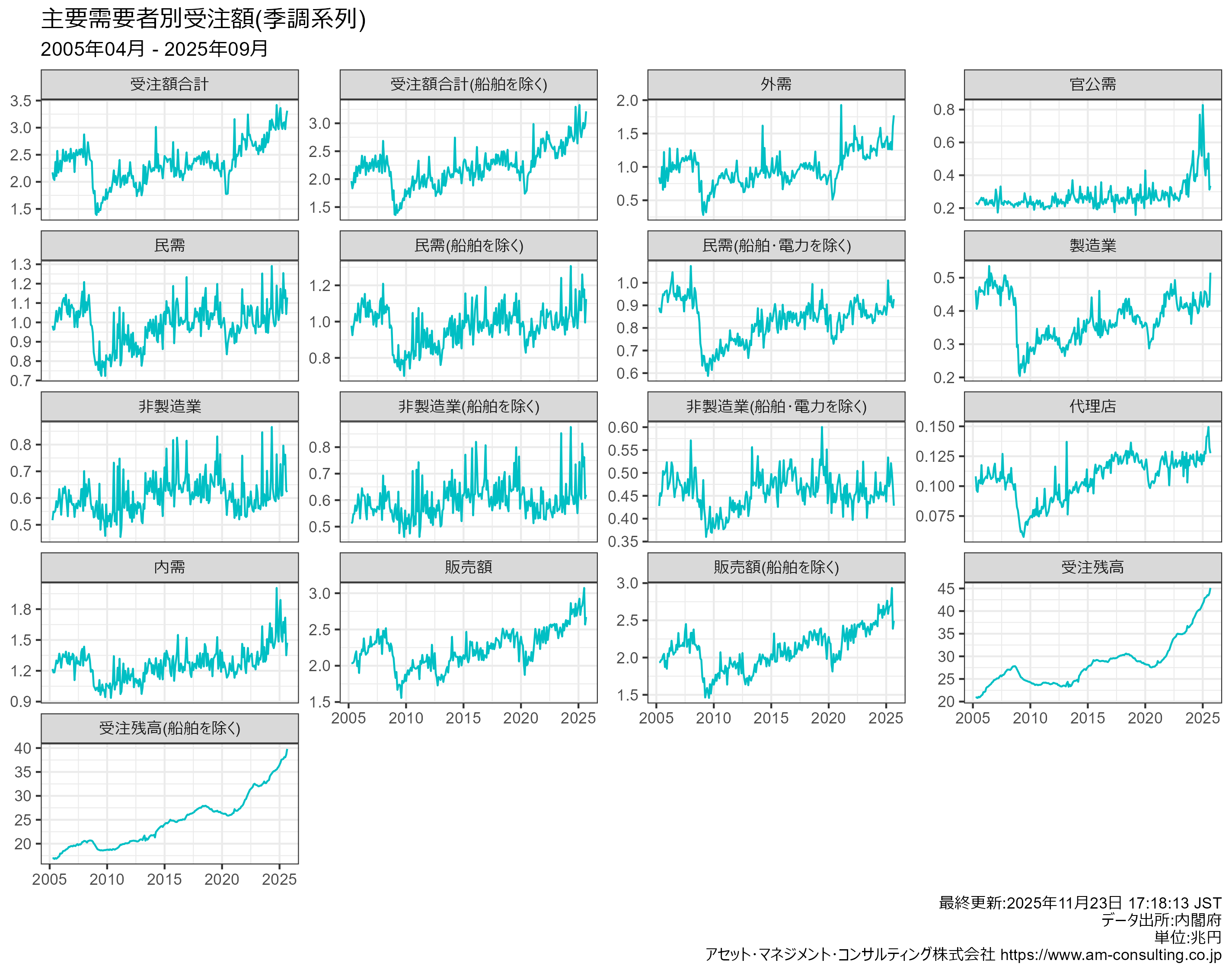

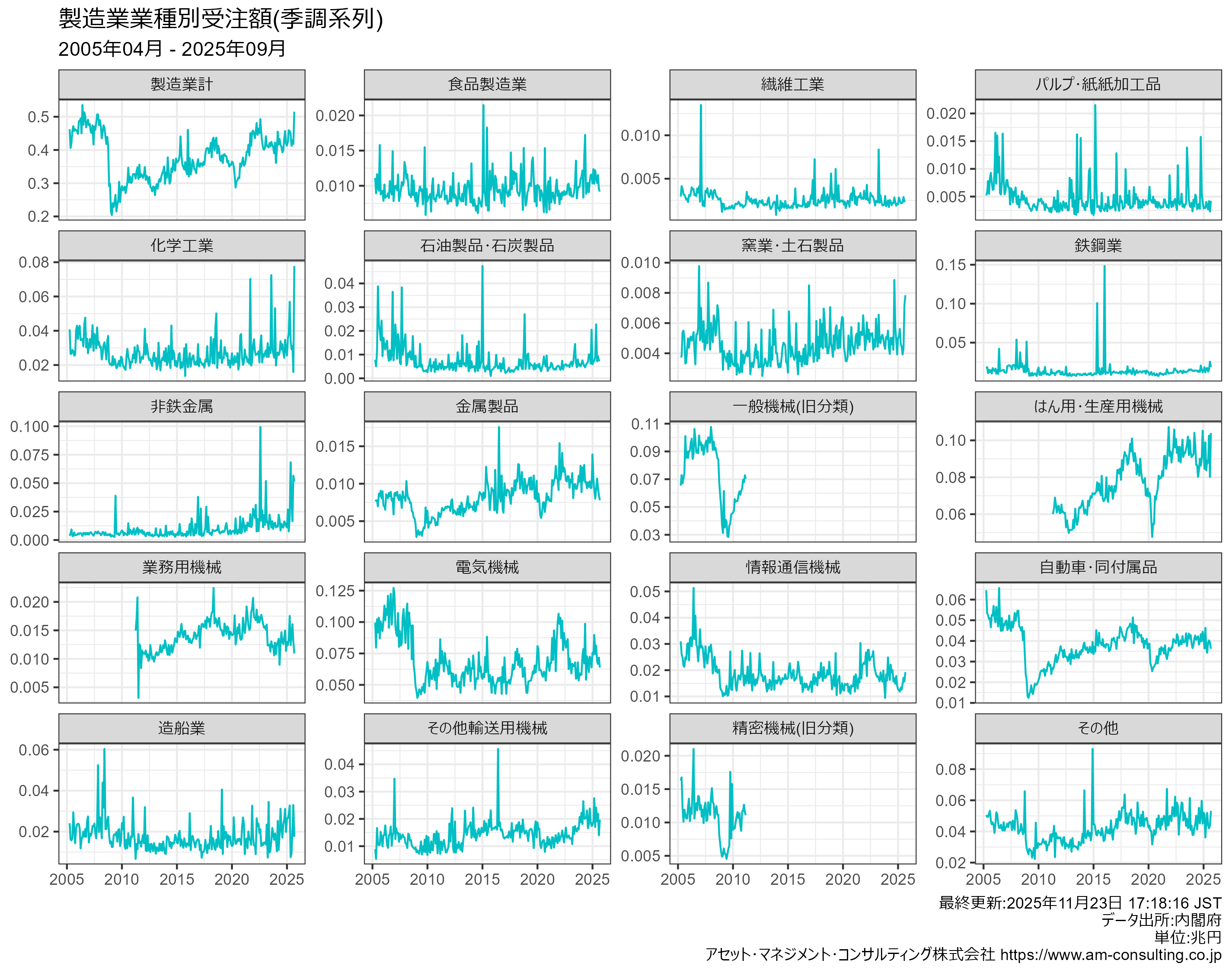

- 上段左から「主要需要者別受注額」「製造業業種別受注額」の時系列チャート。

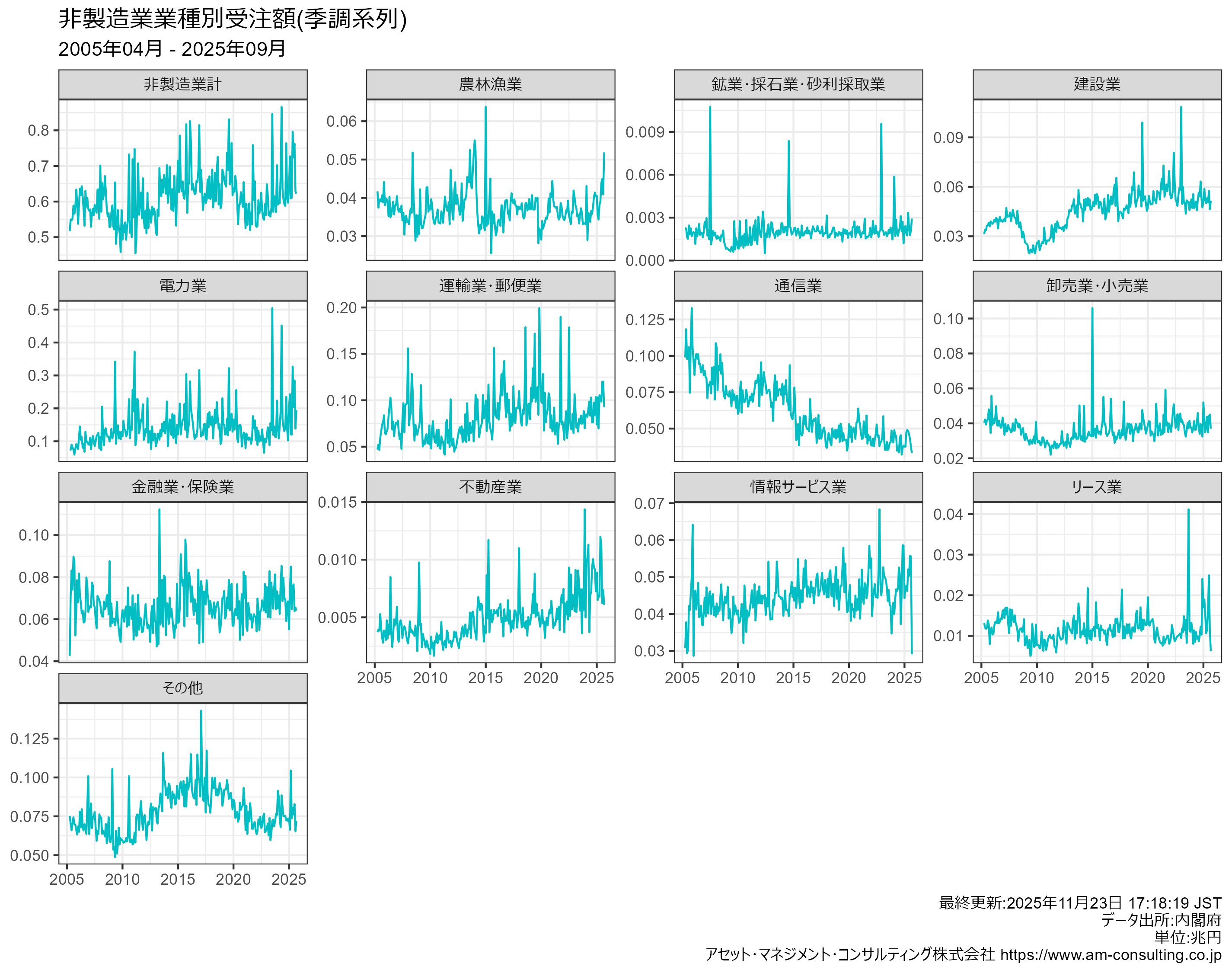

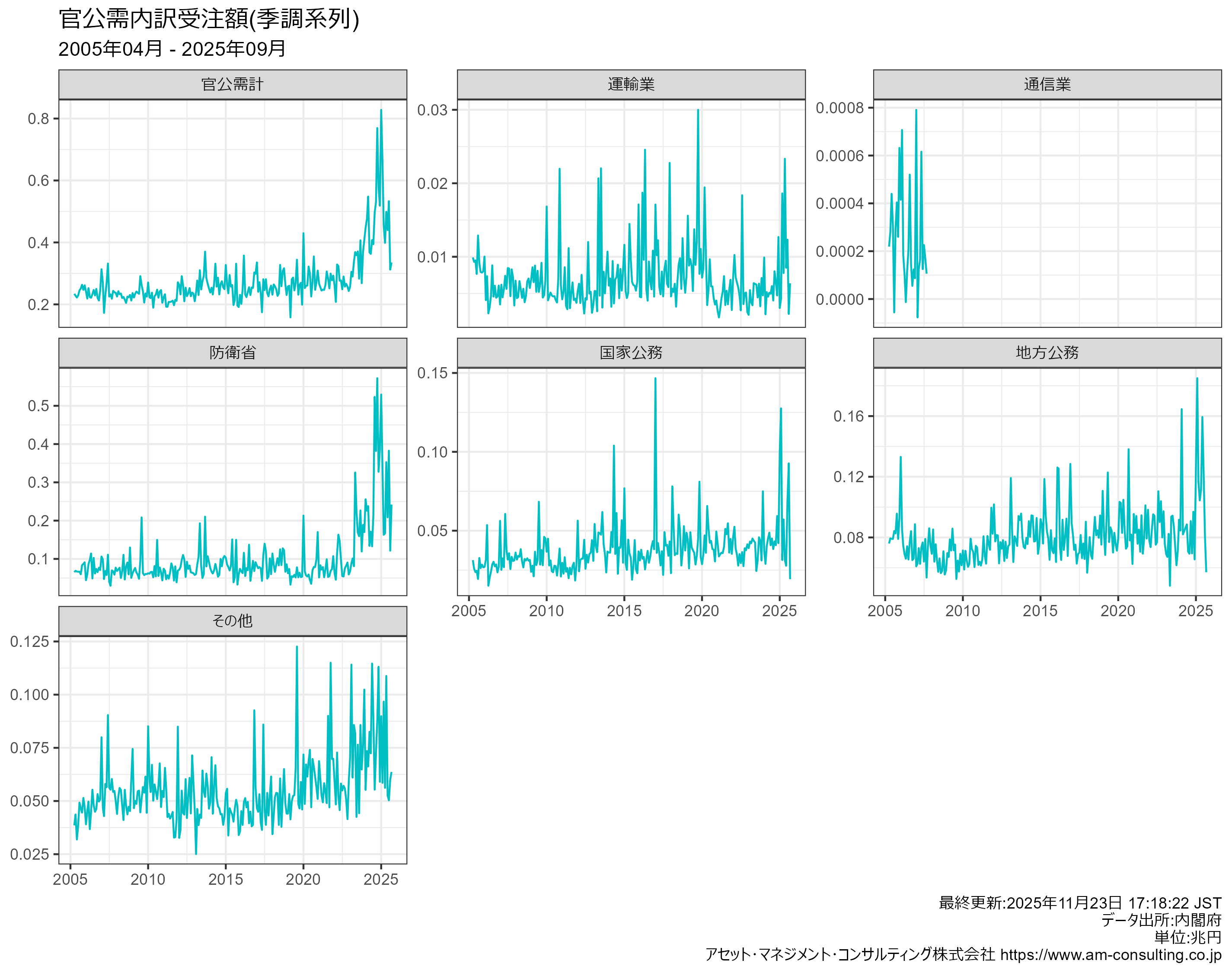

- 下段左から「非製造業業種別受注額」「官公需内訳受注額」「機械受注額合計に対する外需の構成比(%)」の時系列チャート。

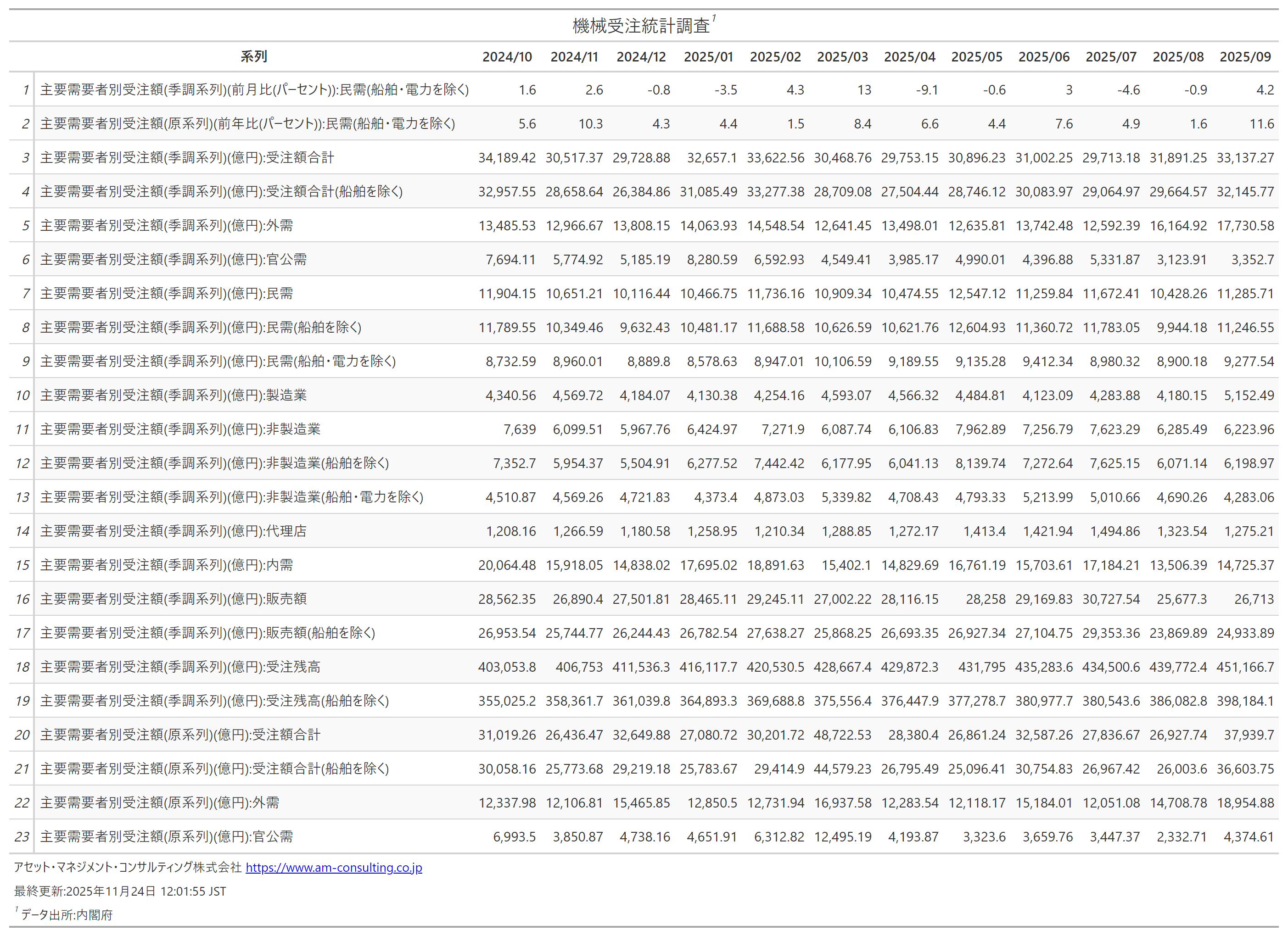

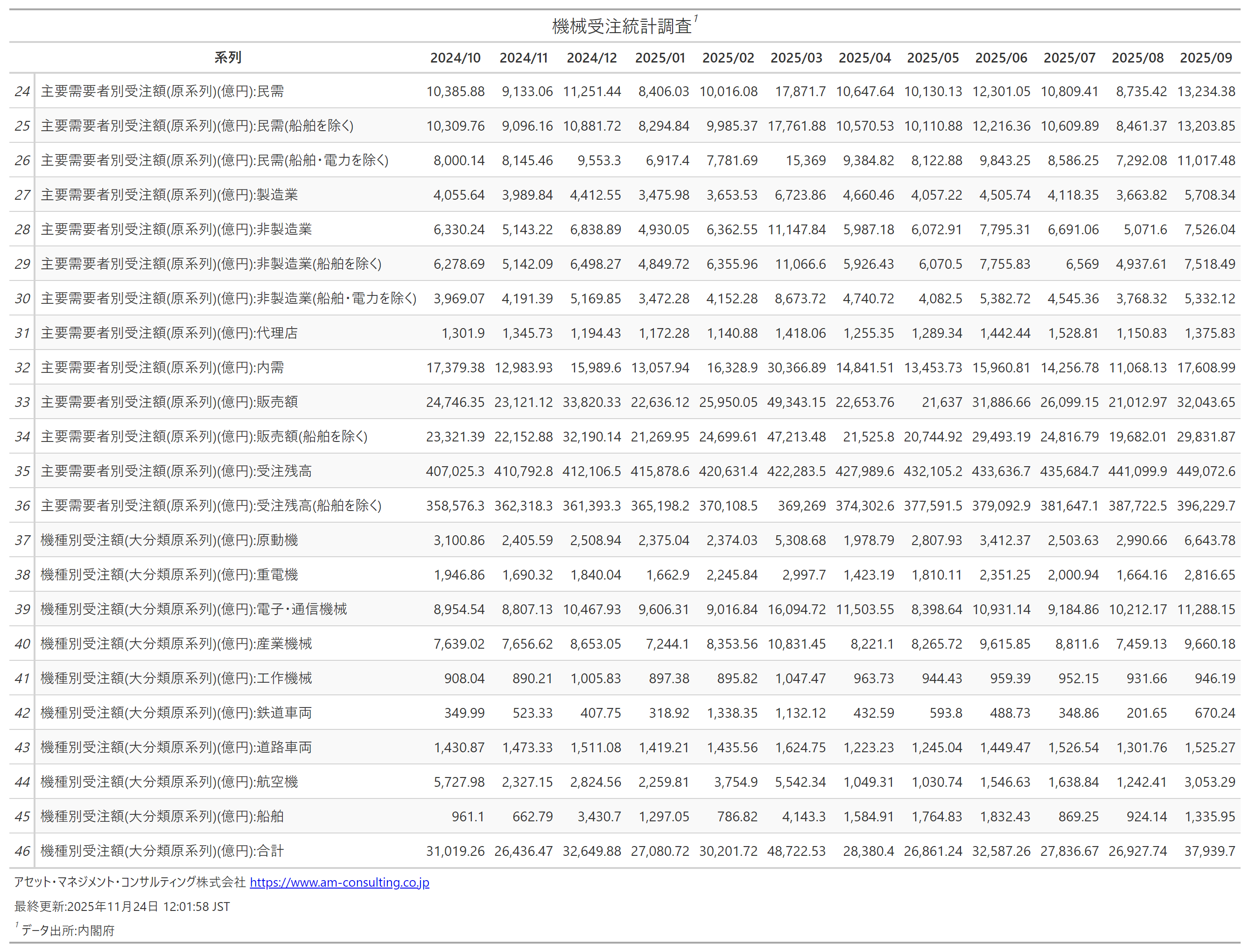

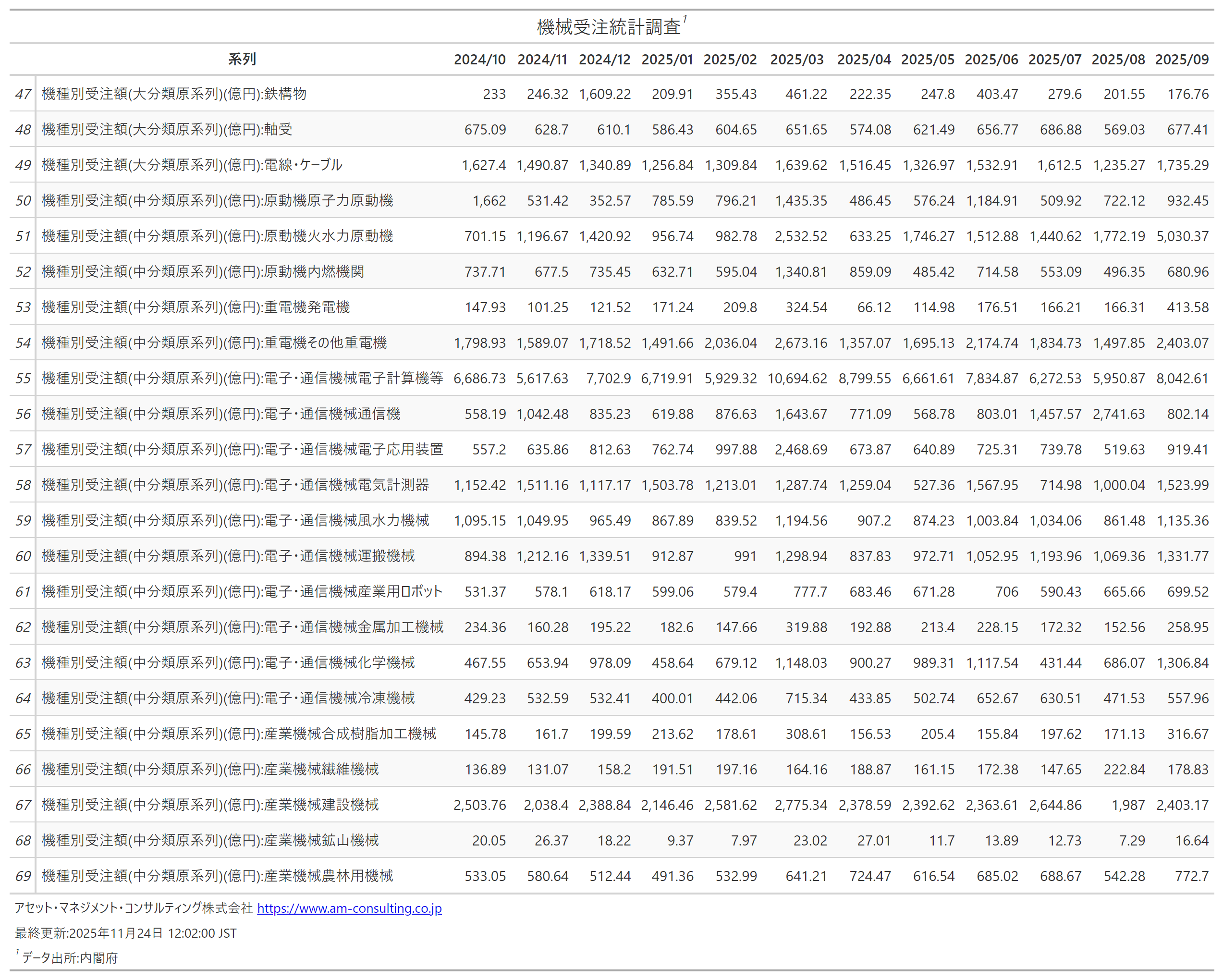

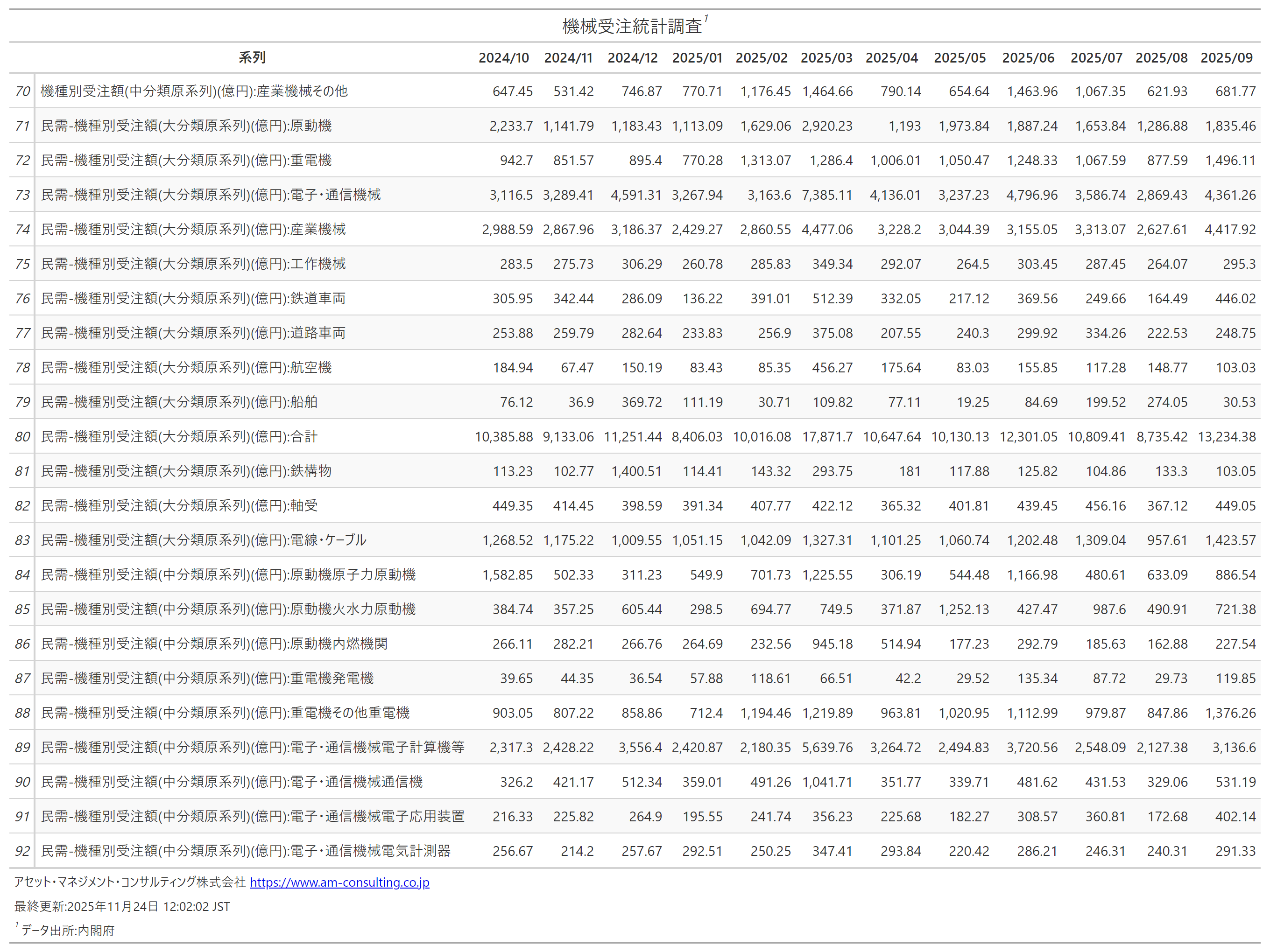

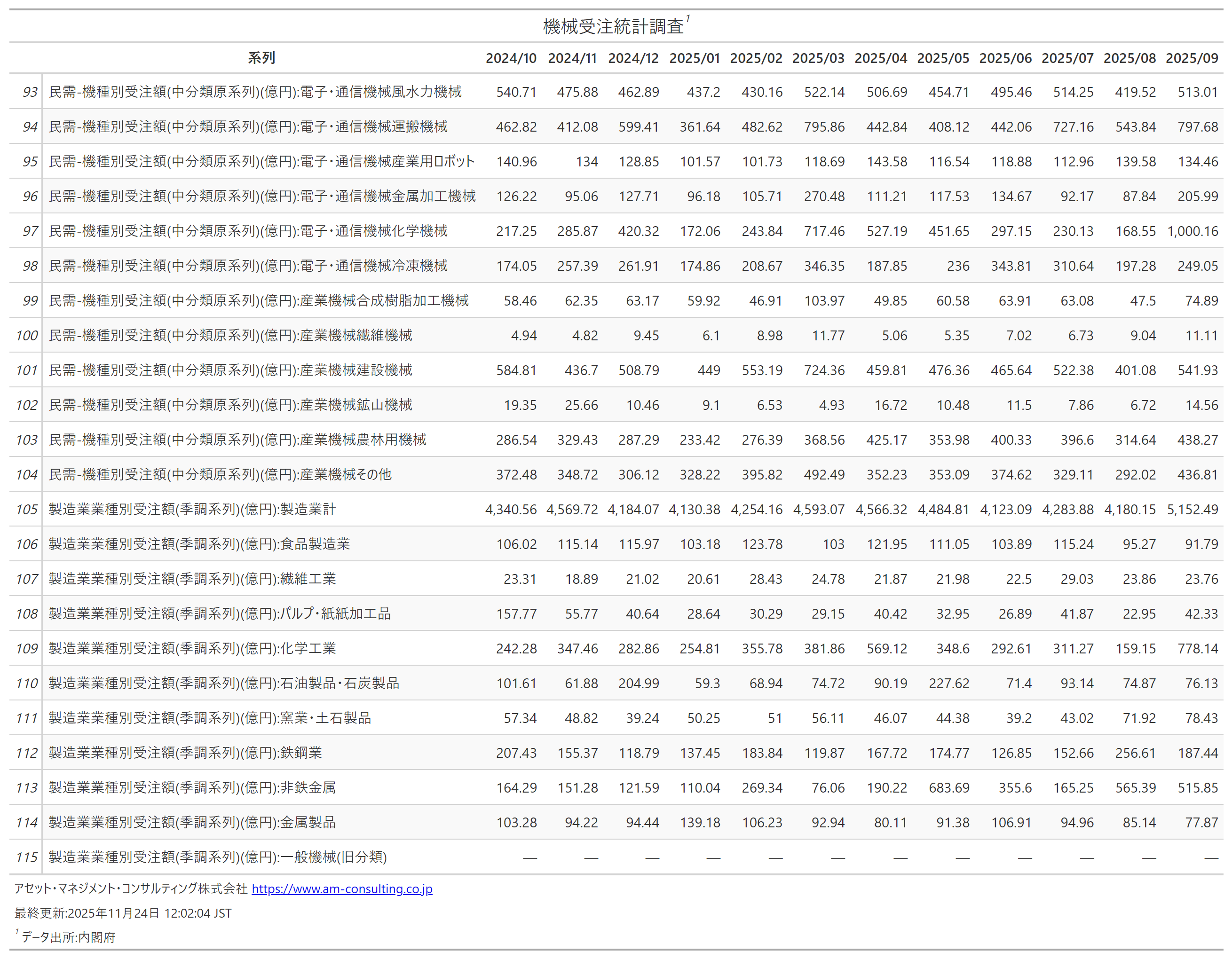

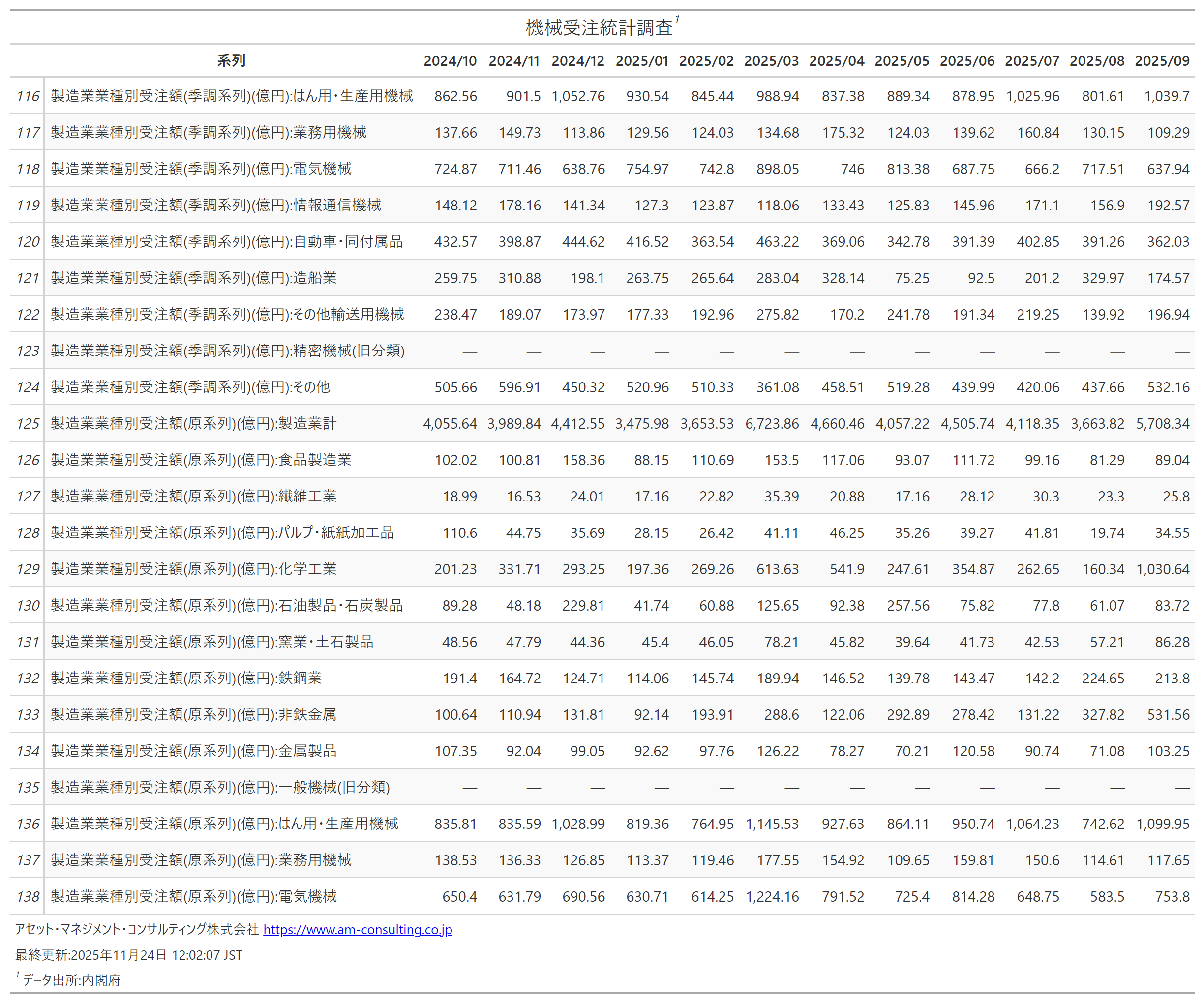

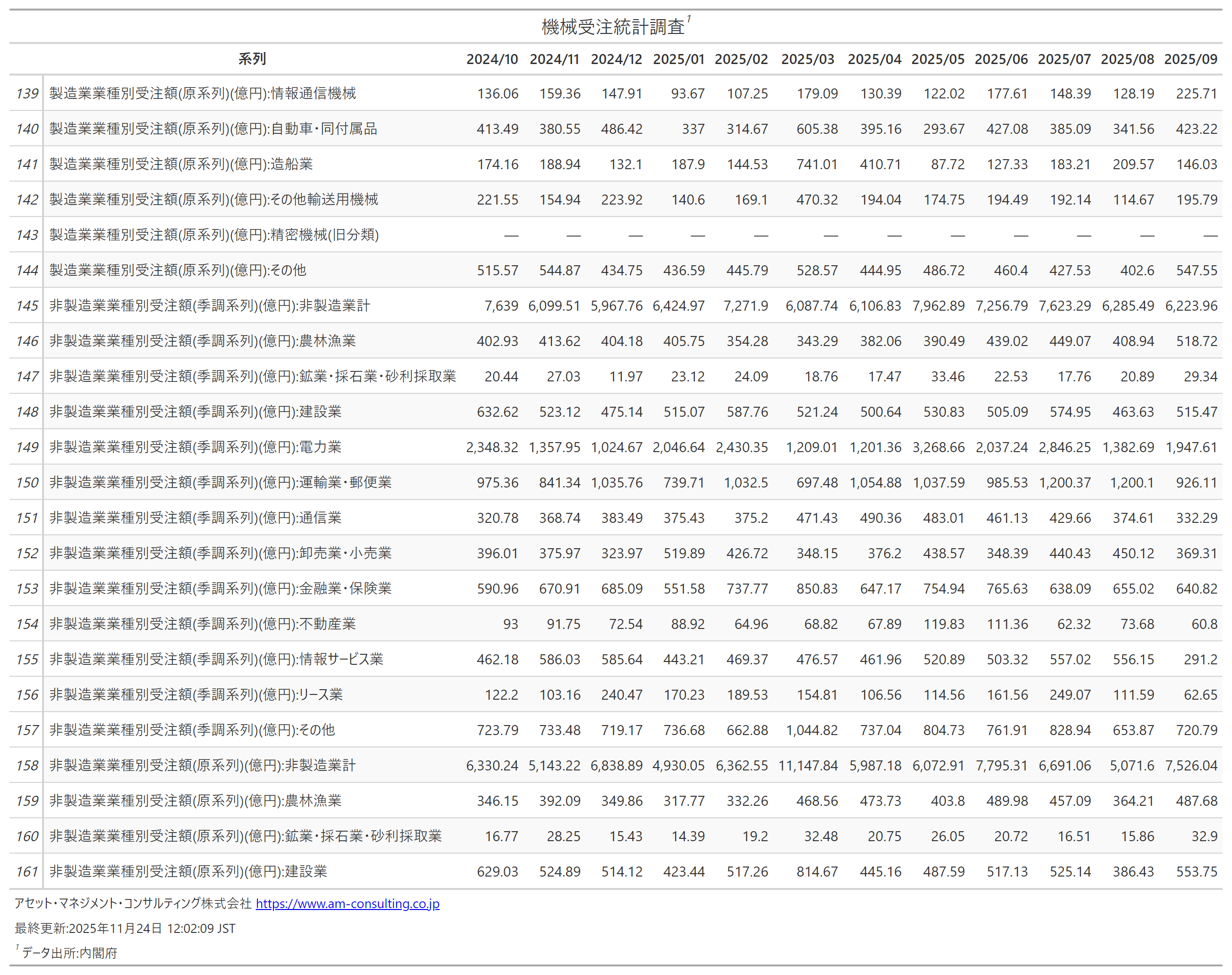

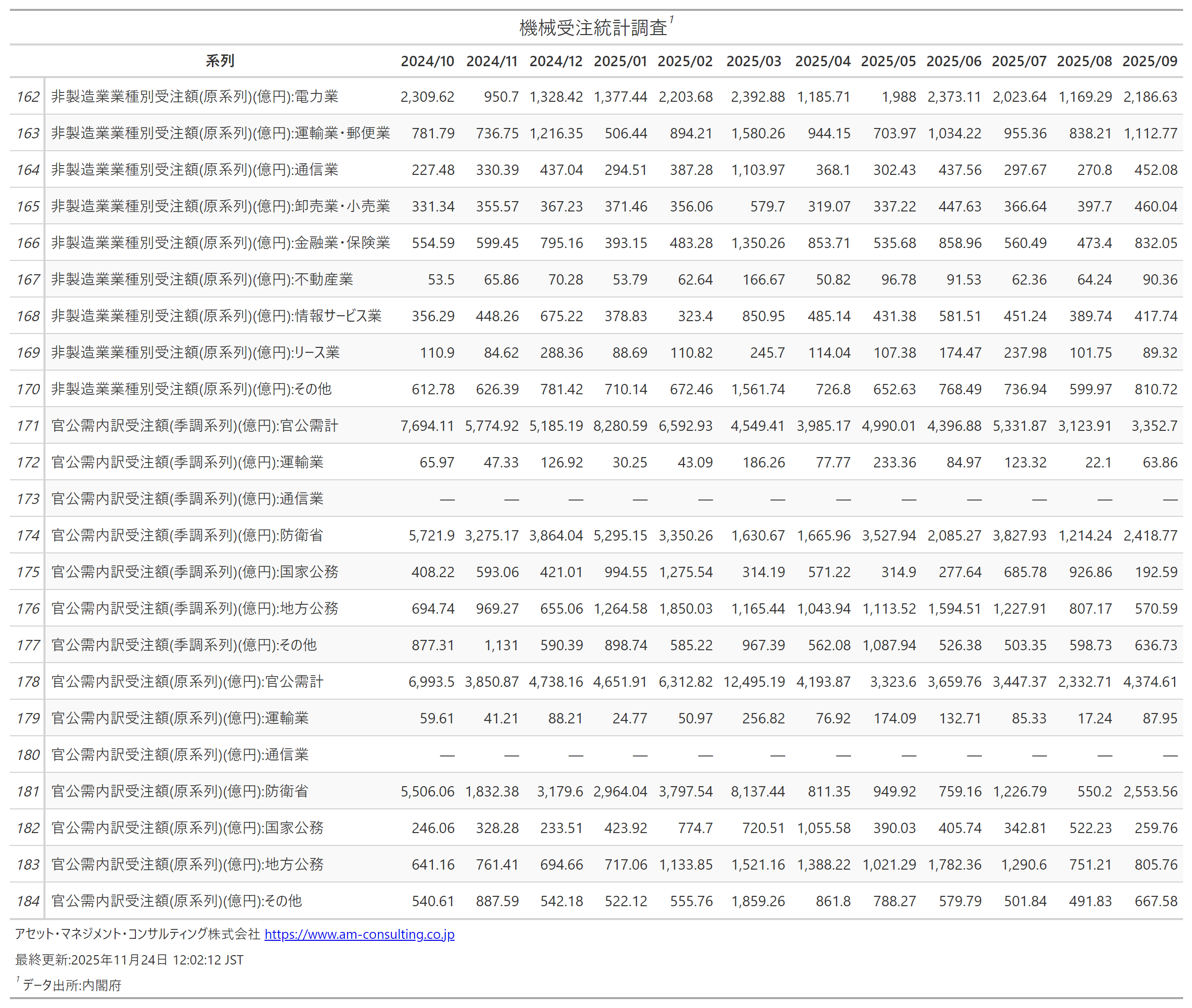

時系列テーブル

- 「主要需要者別受注額」の季調系列と原系列、「機種別受注額」の大分類原系列と中分類原系列、「製造業業種別受注額」の季調系列と原系列、「非製造業業種別受注額」の季調系列と原系列、「官公需内訳受注額」の季調系列と原系列。

- いずれも直近12か月分。

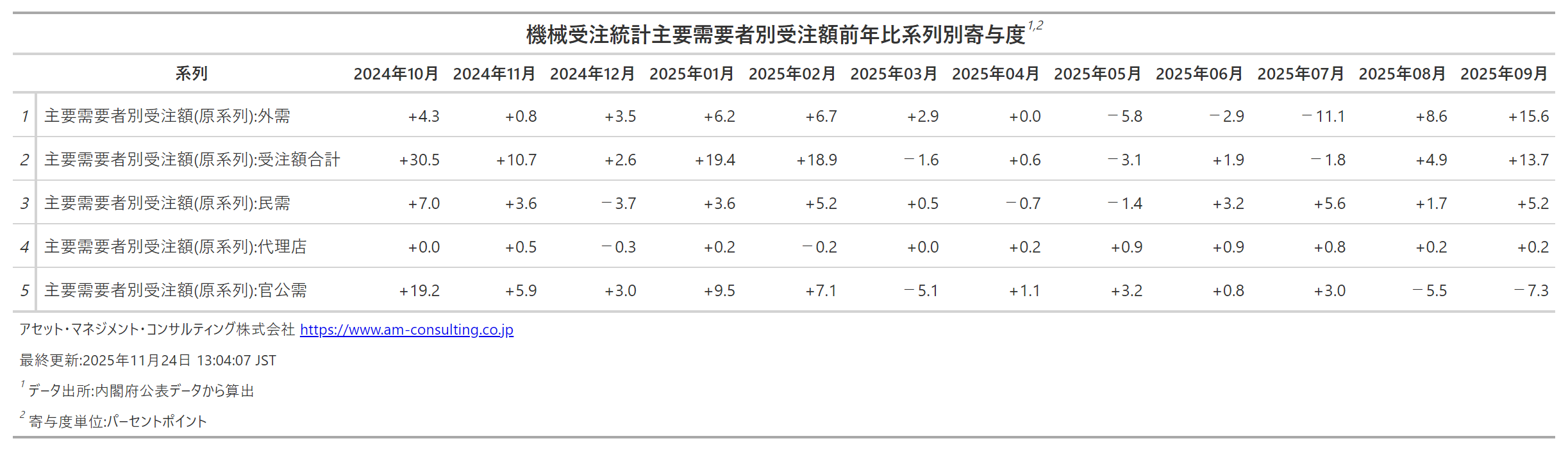

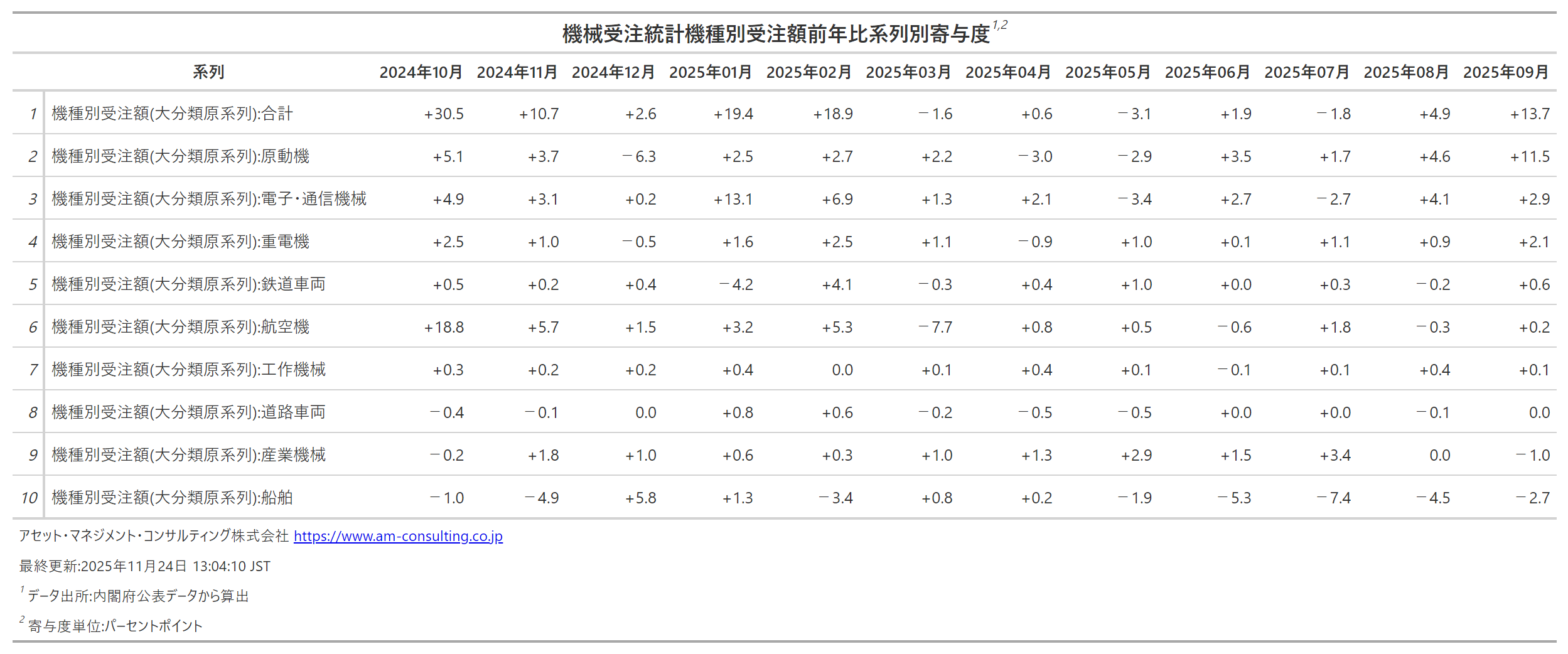

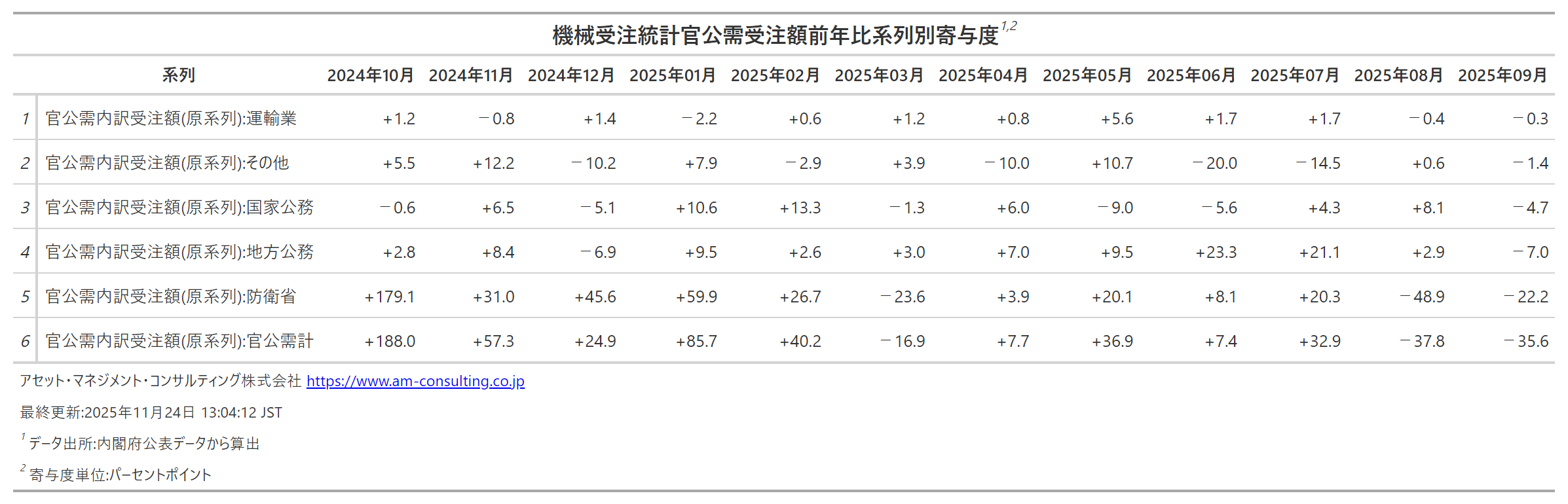

寄与度

- 左から「主要需要者別」「大分類機種別」「官公需内訳別」および「製造業業種別」の機械受注額合計前年同月比に対する寄与度の一覧表。

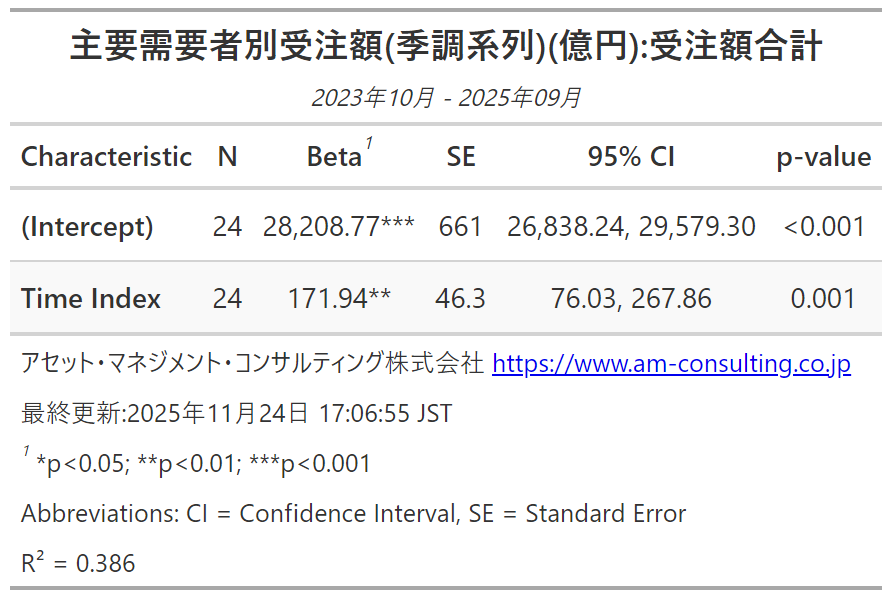

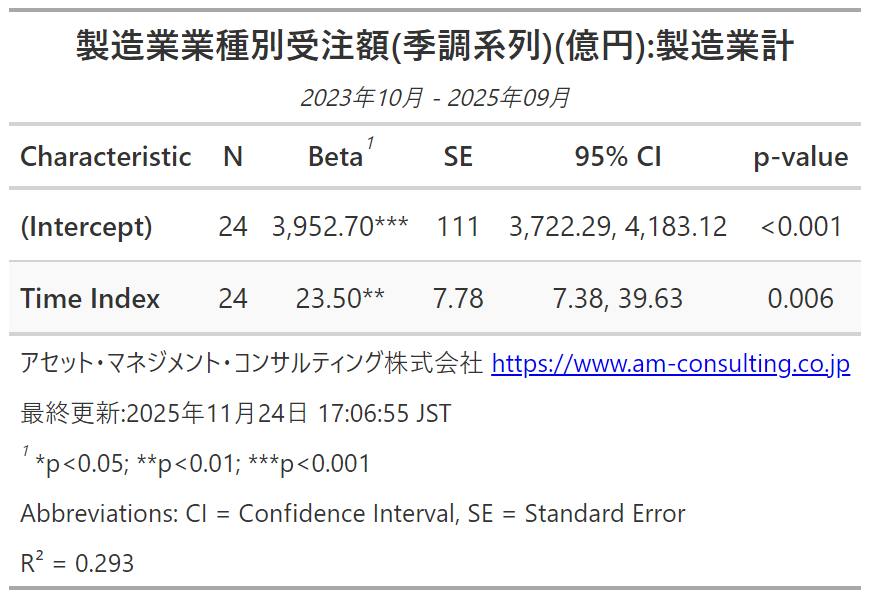

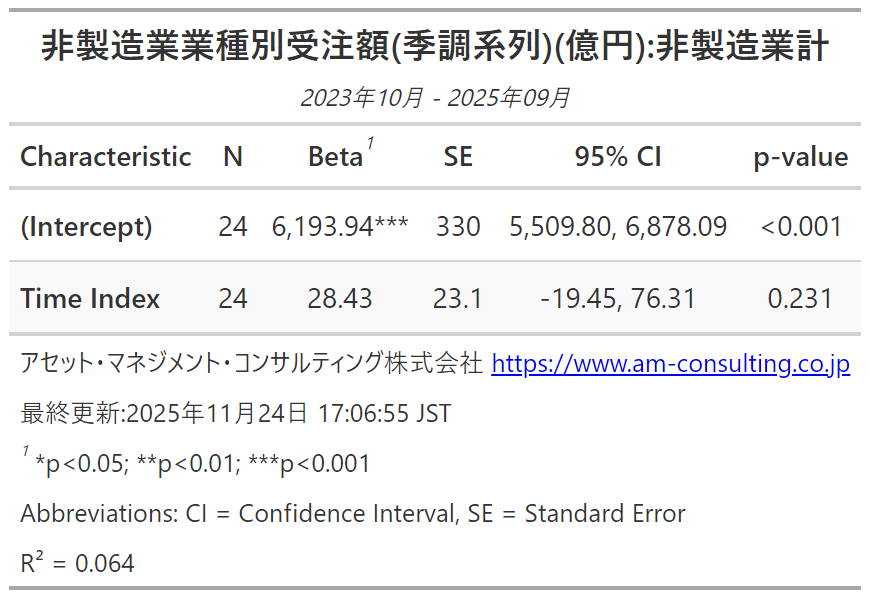

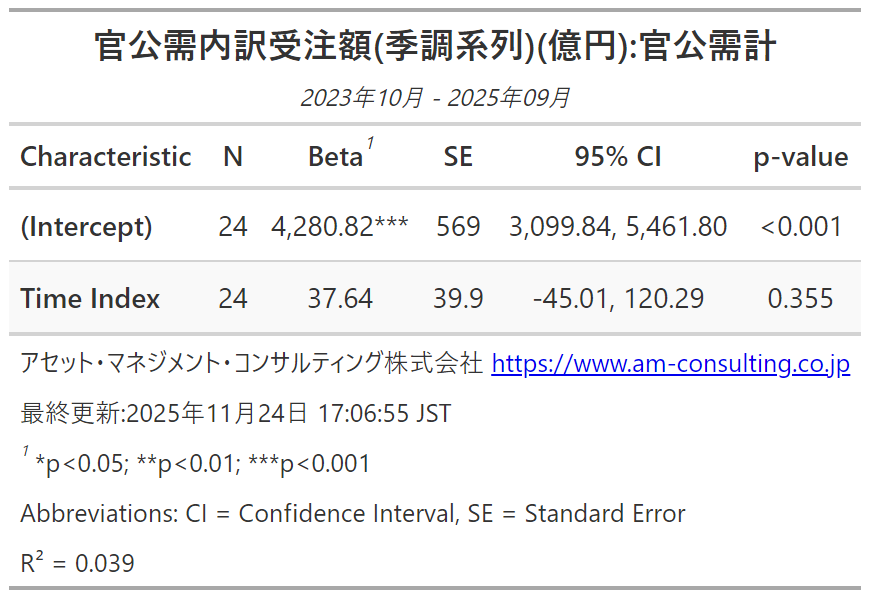

主要系列の線形回帰モデル

- 左から「機械受注額合計」「製造業計受注額」「非製造業計受注額」および「官公需計受注額」の直近24か月の線形回帰モデルの結果です。

- Time Index は {1,2,…,23,24} とした、数値ベクトルです。

- 線形回帰モデルは説明変数をTime Index、応答変数を受注額としています。

機械受注統計調査報告及び関連コンテンツへのリンク

- アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社ウェブサイトへのリンクです。

- 機械受注統計調査(月次, PDF)

機械受注統計調査報告の概要

引用参照資料

- https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/juchu_kaisetu.html

- https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/esr/esr_report/esr_008/esr_008_j.pdf

調査機種

- 原動機、重電機、電子・通信機械、産業機械、工作機械、鉄道車両、道路車両、航空機、船舶を大分類とする。

- このうち原動機、重電機、電子・通信機械、産業機械については中分類の細区分がある。

- 以上の区分により、設備投資に関連を持つ注文機械製品及び一部の見込生産の機械製品を、調査対象の機種とする。

- また、部品、修理、補修工事、及びこれに付帯した据付工事も含んでいる。

- あわせて、上記機種のほか、鉄構物、軸受、電線・ケーブルも調査している(需要者別の機械受注額等には算入していない)。

- なお、報告書において時系列で掲載している機種別の受注額等は、海外需要等を含む全体の額である。

- 機種分類は、原則として日本標準商品分類による。なお、本調査の調査区分は大分類、中分類のみである。

- 平成23年(2011年)4月調査より、「通信機」に含まれていた「携帯電話」を調査対象から外した。

調査の対象

- 上記「調査機種」に掲げた大分類ごとに、昭和60年(1985年)現在でカバレッジが80%程度となるよう選定された企業である。

- 対象となる企業は、調査を開始した昭和62年(1987年)4月における280社をベースにしている(280社ベース)。

- 調査対象企業は基本的に固定している。

調査のカバレッジ

- 本調査における「受注総額」とは回答額の単純合計であり、母集団推計によるものではない。

- 本調査のカバレッジを考える参考として、本調査における「販売額」と経済産業省の「生産動態統計(機械)」における「出荷額」等の比率を計算している。

- 最近では、本調査の販売額は「生産動態統計」における出荷額等の約9割(年度合計での比較)となっている。

調査の時期

- 毎月の受注実績を調査しており、調査時点は毎月末日である。また、見通し調査は毎四半期末である。

需要者の定義

- 需要者は、便宜上、調査対象企業に対して直接注文を行った者(すなわち契約先)とする。

- ただし、代理店(商事会社を含む)あるいは建設業、リース業を通ずる場合は、その機械を最終的に需要する者とし、最終需要者が不明の場合は、代理店あるいは建設業、リース業からの注文とする。

- また、受注した機械類が最終的に輸出される品と確認できる場合は、その機械類が国内業者から再受注したものであっても、最終需要者によって「海外需要」とする。

- 需要者が二つ以上の業種からなる兼業企業である場合には、その機械を需要する事業所の業種によって分類し、この区分が困難な場合は、その企業の主要な業種に分類する。

消費税の取扱い

- 平成元年(1989年)4月1日から導入された消費税に関しては、本調査は「税抜き」によっている。

外注、下請と受注額変更の取扱い

- 受注者が受注の一部を外注または下請に出すことがあっても、受注金額はそれらを含む自己の受注額とする。

- 報告済みの受注が、取消、値引き、値増しなどよって金額に変更があった場合は、変更発生の月において加(減)算し調整する。

- 減額修正が大きい場合はマイナスの受注(-)が生ずることがある。

自己消費と自家使用

- 設備用機械類が、企業内で自己消費される(例えば、自社で建造する船舶のエンジンを自社で製作して据え付ける)場合は、重複を避けるため、受注計上しないこととする。

- しかし、機械類が自家使用にあたる(例えば、船舶を建造するためのクレーンを自社で製作して使用する)場合は、これを計上する。

販売額及び受注残高

- 販売額は原則として経理上の売上高であるが、出荷または製品完成の場合もある。調査対象企業の業態によっては、受注額、販売額、受注残高の間に差引計算の合わない場合もある。

調査の方法

- 調査票の記入は自計とし、調査票の配布・回収は、内閣府において直接、郵送及びオンラインにより行っている。

- また、調査票の点検、集計も内閣府が自ら行っている。

調査結果利用上の注意

- 統計表の見方について

- 金額的に極めて大きな案件であっても、受注額は契約のあったひと月に計上される。

- また、生産は複数月に渡って行われるとしても、ある月に全体の金額が計上されるので翌月は反動減となる。

- このため受注額は振れが大きく、本調査においては、増加または減少の基調を把握するためには、ある程度の期間が必要とされる場合がある。

- 船舶・電力を除く民需について

- 船舶や電力業からの受注は景気局面との対応性が薄く、不規則かつ多額であり、完成までの期間が長いものも多いため、2ないし3期先の自律的な設備投資の動向をうかがうのに不適当な場合もある。

- そのため、需要者別受注額において、「船舶・電力を除く民需」等これらを除く項目を特に設けてある。

- なお、ここでいう「船舶」とは機種であり、「電力」とは需要者である。

その他

- 調査対象企業からやむを得ない事情により回答を得られない場合は、原則として前年同月の受注額を代入値として欠測値補完を行う。

- さらに、遅れて調査票の提出があった場合は、提出直後の月次集計値において、前月分の代入値と実績値との差分を反映する。

- 外需とは外国にいる需要者からの受注。